Rives et récits

Atlas de la rade de Lorient par Radio BalisesCarte d'identité

La rade de Lorient est un vaste estuaire formé par la rencontre de deux fleuves côtiers bretons, le Blavet, le Scorff et de la rivière du Ter. Bras de mer protégé par l’île de Groix et ses coureaux, elle constitue un espace singulier, à la fois maritime et fluvial, où s’entrecroisent histoire, vie littorale et économie portuaire. La Petite Mer de Gâvres, à tribord du chenal, se vide et se remplit au rythme des marées. Ce paysage composite, à la fois fragile et majestueux, façonne depuis des siècles l’identité du Pays de Lorient.

Episode 1 : Représentation de la rade et de ses frontières

Comment l’eau de nos fleuves, de nos rivières peuvent dessiner de nouvelles frontières ? Comment peut-on repenser la notion de territoire à partir de nos cours d’eau, une eau qui nous relierait autour des mêmes enjeux dans nos bassins versants ?

Reportage sur la rade de Lorient où se jette le Scorff, le Blavet et le Ter. Un territoire qui a bénéficié depuis 2023 d’un atlas socioculturel porté par l’artiste Kizzy Sokombe, opération soutenue par Lorient Agglomération. Quelle est la vision des habitantes et des habitants de la rade de Lorient sur ce territoire ? sur ses frontières ? sur cette notion même de rade ?

Et ensuite entretien avec Agnès Sinaï, journaliste environnementale et auteure, mais aussi directrice de l’institut Momentum. Un réseau de réflexion sur les politiques de l’Anthropocène, concept d’une nouvelle ère géologique sous emprunte humaine et réseau de réflexion sur les effondrements et la décroissance.

REPORTAGE

Garance Diaconu – Radio Balises

ENTRETIEN

Par Nicolas Milice – Radio BOA

Episode 2 : Usages et qualité de l'eau

Quels sont dans les rivières de Bretagne les principaux défis pour assurer une bonne qualité de l’eau nécessaires aux différents usages ? Il y a justement ce que l’on appelle parfois des conflits d’usages par rapport à la qualité d’eau de ces rivières. C’est le cas de la rade de Lorient, où se jettent le Scorff, le Blavet et le Ter.

RÉALISATION

Garance Diaconu – Radio Balises

ENTRETIEN

Maëlle Turriès, chargée de mission mer et littoral à Eaux et rivières de Bretagne

Par Nicolas Milice – Radio BOA

Genèse

L’Atlas de la Rade de Lorient est né d’une démarche sensible et artistique initiée par Kizzy Sokombe, artiste graphiste. Entre 2017 et 2022, elle organise une dizaine d’ateliers de collectage, réunissant habitants, usagers et experts autour de leurs souvenirs et de leurs représentations de la rade.

À partir de 2023, avec le soutien de Lorient Agglomération et de nombreux partenaires, elle poursuit ce travail en multipliant les rencontres et les parcours collectifs, donnant naissance à un atlas en ligne. Quatre artistes du pays de Lorient ont été invités à participer à la mise en forme de l’atlas : Youn Kamm musicien et créateur sonore, Isabelle Keller, graphiste, Mathias Rebuffé, illustrateur et Fabrice Thomas, peintre illustrateur.

Objectifs et démarche

En mutualisant les innombrables connaissances du territoire fluvial, terrestre et maritime, l’ambition de ce projet était de dresser un portrait de la rade de Lorient et de ses cours d’eau, leur donner une voix, un visage, à travers sleur riche patrimoine matériel et immatériel tout en formulant la prospective d’un futur désirable pour l’ensemble du bassin versant. Pour cela, deux grandes approches ont été développées : les causeries et les traversées.

Les causeries ont permis de réunir habitant·es, expert·es et non-expert·es, autour de discussions ouvertes sur leurs attachements à la rade et aux fleuves. On y partage souvenirs marquants, lieux interdits, endroits préférés, perceptions du vivant, inquiétudes et espoirs pour l’avenir. Ces moments d’échange constituent une véritable encyclopédie subjective et collective, où se mêlent récits intimes et regards scientifiques.

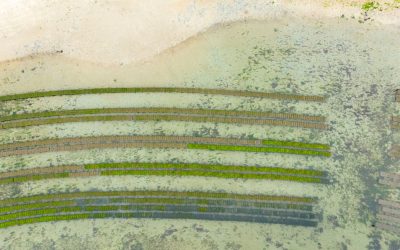

Les traversées, quant à elles, ont permis de vivre l’estuaire et les rivières au ras de l’eau. À pied, en bateau, en paddle, les participant·es ont parcouru ces paysages, photographiant, enregistrant et géolocalisant les éléments remarquables rencontrés. Ces « cartoparties » ont contribué à dresser une cartographie sensible et vivante de l’estuaire du Blavet, du Scorff et du Ter.

À partir de ces collectes, douze cartes sont proposées sur le site de l’atlas permettant au visiteur d’explorer la rade selon les thématiques proposées aux habitant·es, ou en le guidant le visiteur vers ses zones d’intérêt. La mise en récit de cet atlas en ligne, à travers les normes encyclopédiques classiques : textes, cartographies, infographies, illustrations, s’appuie sur la voix des habitants-riverains.

Kizzy Sokombe et Mathias Rebuffé ont par ailleurs réalisé six fresques papier grand format proposant une lecture paysagère de la rade et ses rivières, commentées par les habitant·es, expert·es et non-expert·es. Présentées lors de différents événements, ces fresques apportent à la fois une interprétation et une médiation artistique pour mieux connaître et proposer une réflexion sur ce territoire à un plus large public que le public numérique.

Le site permet de retrouver les contributions et de prolonger la découverte.

Résultats et impacts

L’Atlas de la Rade de Lorient, estuaire du Blavet du Scorff et du Ter a réussi à fédérer une communauté d’habitant·es, d’acteur·rices culturels, associatifs et institutionnels autour d’un projet commun. Les causeries se sont révélées être une fabrique de l’engagement ! À travers l’expression publique, les habitant·es s’engagent à prendre soin et reconnaissent ce que les autres veulent protéger, confirmant que la rade est un objet de mémoire, de rêves, de préoccupations et de savoirs partagés autour d’enjeux complexes. En nommant la rade estuaire et en l’associant systématiquement aux rivières, le lien amont/aval s’est renforcé dans l’imaginaire du public participant.

Cette dynamique a eu plusieurs impacts concrets. D’abord, elle a renforcé l’implication des habitant·es dans la valorisation de leur patrimoine, en leur donnant la parole et en reconnaissant la légitimité de leurs savoirs. Ensuite, elle a enrichi la réflexion des institutions locales. Pour Lorient Agglomération, par exemple, l’atlas a permis « d’illustrer comment les gens vivent le territoire, ce qu’ils en attendent, de porter une vision qui ne soit pas qu’économique, et in fine d’apporter des éclairages aux politiques de planification (urbanisme) ou les études d’impacts. » Enfin, elle a permis de documenter et de transmettre une mémoire vivante, en créant une ressource collective pour les générations futures.

La démarche a également trouvé un prolongement dans la recherche-action (Re)Source, portée conjointement par Eau et Rivières de Bretagne, le laboratoire Espaces et Sociétés-CNRS de Rennes 2 et l’Association des présidents des commissions locales de l’eau de Bretagne, avec le soutien de la Région Bretagne, de la Fondation de France et de la Fondation Yggdrasil. Cette recherche vise à intégrer les approches culturelles et sensibles issues des atlas dans les documents de gestion des rivières (SAGE) et dans les actions de terrain menées au titre de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations).

Et demain ?

L’Atlas de la Rade de Lorient a ouvert un champ nouveau, en associant étroitement art, sciences et participation citoyenne. Plusieurs formes de restitution sont en cours d’écriture dont une exposition et une édition papier de l’atlas.

Demain, cette démarche pourra être prolongée par de nouvelles créations artistiques, enrichissant l’encyclopédie collective de la rade. Lorient Agglomération envisage ainsi de réaliser la série « Femmes de la Rade » composée des portraits réalisés par l’historienne Soazig Le Hénanff illustrés, dessinés et photographiés par Kizzy Sokombe et Mathias Rebuffé. Kizzy Sokombe entend également continuer son exploration artistique des cinq cours d’eau se jetant dans la rade avec le projet « Traverser les lignes ».

Le site internet et les cartes produites continueront de servir de supports pédagogiques et de médiation, tant pour les habitant·es que pour les décideurs. La recherche-action (Re)Source travaillera sur l’ancrage de cette approche dans les politiques publiques de gestion de l’eau, afin que les dimensions sensibles et culturelles soient pleinement reconnues dans les décisions d’aménagement.

Plus largement, l’expérience de la rade de Lorient montre que l’eau peut redevenir un vecteur puissant de lien social, de mémoire et d’imaginaire. Elle démontre que les rivières et les estuaires ne sont pas seulement des objets techniques ou économiques, mais des biens communs qui façonnent nos identités et nos relations au vivant. En plaçant les habitant·es au cœur du récit, l’atlas propose de dresser un état des lieux en invitant les habitant·es à affiner et partager leurs regards pour construire un futur désirable et faire évoluer une vision encore très anthropocentrée.

Les autres atlas

Atlas socioculturel de la Rance par Radio Parole de Vie

Photos : Guillaume Godier - Normandie DronePetit fleuve côtier long de 106 km, La Rance prend sa source à Collinée, dans les...

Atlas socioculturel des marais de Vilaine par Plum’FM

Photos : Guillaume Godier - Normandie DroneLa Vilaine est le dixième fleuve de France. Elle prend sa source dans l’ouest du...

Atlas socioculturel du Léguer par RKB

Photos : Guillaume Godier - Normandie DroneLe Léguer est un fleuve côtier de 59 kilomètres qui draine les plateaux du Trégor intérieur...

Atlas socioculturel du Lapic par Transistoc’h

Photos : Guillaume Godier - Normandie DroneLe Lapic est un petit cours d’eau côtier du Finistère, au réseau hydrographique de 34...

Atlas socioculturel du Bélon par Radio BOA

Photos : Guillaume Godier - Normandie DroneFleuve côtier de 26 kilomètres situé dans le Finistère Sud, il prend sa source à Bannalec...