Carte d'identité

La Vilaine est le dixième fleuve de France. Elle prend sa source dans l’ouest du département de la Mayenne, traverse l’Ille-et-Vilaine d’est en ouest, puis du nord au sud après Rennes, avant de se jeter dans l’océan Atlantique entre Arzal et Pénestin, dans le Morbihan. Son bassin versant couvre 10 400 km², à cheval sur la Bretagne et les Pays de la Loire. Parmi ses affluents, l’Oust occupe une place majeure, prenant sa source en Côtes-d’Armor et rejoignant la Vilaine à Redon.

Episode 1 : Préservation du milieu et développement des usages

Comment articuler sur des cours d’eau ou des milieux humides leur préservation, leur identité et le développement des activités humaines et des usages ?

Vaste question sur laquelle a planché très studieusement l’atlas socioculturel des marais de Vilaine mené par l’association Terlieux.

INTERVENANT·ES

– Maddo Rabatt, architecte-urbaniste pour l’association Terlieux en charge de l’atlas socioculturel des marais de Vilaine

– Aurélie David, étudiante en anthropologie, en cours de thèse sur le sentiment d’attachement des habitant·es au pays de Redon.

– Jean-François Mary, Président de Redon Agglomération et d’Eaux & Vilaine, Maire d’Allaire

REPORTAGE

Mathieu Perret – Plum’FM

CONTEXTUALISATION ET MONTAGE FINAL

Nicolas Milice – Radio BOA

Episode 2 : Qu'est-ce qu'un territoire hydro-social ?

Dans ce deuxième épisode consacré à l’Atlas socioculturel des marais de Vilaine, nous allons reparler aménagement du territoire. Dans l’histoire de ces marais, il y a un moment clé, celui de la construction du barrage d’Arzal. Crée pour lutter contre les crues des marées, mais aussi pour capter l’eau, cet édifice a aussi changé la physionomie et le fonctionnement naturel des marais de Vilaine, entre besoins humains et préservation des milieux.

INTERVENANT·ES

– Mado Rabbat, architecte-urbaniste pour l’association Terlieux en charge de l’atlas socioculturel des marais de Vilaine

– Yves Lebahy, professeur agrégé de géographie, enseigne à l’IUP d’Aménagement maritime et littoral à l’Université de Bretagne Sud Lorient

– Anne Le Normand, coordinatrice « Natura 2000 » et chargée de mission milieux humides dans le Service Milieux Aquatiques et Biodiversité d’Eaux et Vilaine

– Coralie Duvot, chargée de mission patrimoine à la direction Vie Patrimoniale et vie culturelle à la ville de Redon

– Didier Macé, pêcheur professionnel depuis 35 ans sur la Loire, les marais de Mazerolles et la Vilaine

REPORTAGE

Mathieu Perret – Plum’FM

CONTEXTUALISATION ET MONTAGE FINAL

Nicolas Milice – Radio BOA

Genèse

Lors du second épisode caniculaire de l’été 2022, les températures les plus hautes atteignent un niveau jamais enregistré en France et des incendies déciment des hectares de forêts. L’Atlas des marais de Vilaine s’inscrit dans ce contexte de crise écologique et climatique. Plus concrètement, le dérèglement climatique entraîne la multiplication et l’intensification des épisodes de sécheresse et de crues. Les lits de rivières s’amoindrissent et la qualité de leur eau se détériore, accélérant la nécessité de porter une attention particulière aux cours d’eau, de les ménager et de développer des stratégies de résilience dans les usages dont ils sont le support. Face à ce constat, l’association Terlieux a proposé d’animer une réflexion collective sur la relation des habitant·es et usager·ères à la Vilaine et, en particulier, à ses marais.

La démarche part de l’idée qu’il est urgent de dépasser la seule approche techniciste de la gestion des cours d’eau. Plutôt que de limiter le discours à des indicateurs environnementaux, l’atlas propose de renouer un dialogue sensible avec le fleuve et ses marais, de mettre en valeur l’histoire humaine et sociétale du territoire, et de susciter de nouveaux imaginaires pour penser l’avenir. Dans le contexte du Redonnais, port entre terre et mer, la batellerie et la navigation ont longtemps façonné l’identité locale. Les marais, riches en biodiversité, constituent un espace où se rencontrent activités humaines, mémoire patrimoniale et enjeux écologiques contemporains.

Objectifs et démarche

L’Atlas des marais de Vilaine poursuit un objectif clair : interroger nos usages et nos émotions liés au fleuve, et construire une vision collective et prospective de ce territoire en mutation, une politique d’aménagement au service des humains et des non-humains.

Pour cela, plusieurs outils ont été mobilisés. L’association Terlieux a initié des collectages qui ont permis de croiser différents regards : paysager, écologique, faunistique, mais aussi mythologique, à travers contes et légendes. Le projet s’est appuyé sur les dynamiques locales existantes, notamment celle de la politique locale « Natura 2000 » des marais de Vilaine et de l’Estuaire-Baie de Vilaine, animée par l’EPTB Eaux & Vilaine. Ces dispositifs ont déjà permis de structurer des actions de préservation et de renforcer la coopération locale autour de la biodiversité.

Mais l’atlas est venu enrichir ce socle en donnant une place centrale à la parole des habitant·es et des associations. Plutôt que d’opposer protection de zones naturelles et politiques d’aménagement, la démarche a cherché à dépasser les clivages pour trouver des stratégies de solidarités, et de soin, et créer un récit commun. En invitant riverains, pêcheurs, kayakistes, randonneurs et autres usagers à partager leurs pratiques et leurs souvenirs, l’atlas a dessiné un portrait vivant des marais et de la Vilaine. La mise en place d’actions artistiques et culturelles permet un pas de côté pour élargir le spectre de réflexion autour de l’usage et de l’avenir du territoire.

Le site internet dédié a été conçu pour rassembler ces contenus et les rendre accessibles au plus grand nombre.

Résultats et impacts

Les résultats de cette démarche se mesurent d’abord à l’échelle humaine. Les récits collectés témoignent d’une grande richesse d’expériences : souvenirs de baignades et de pêches, pratiques sportives ou de loisirs, savoirs traditionnels liés à la navigation ou aux usages des marais, mais aussi peurs, inquiétudes et espoirs face aux mutations climatiques. Cette pluralité d’approches a nourri un sentiment de réappropriation collective. Les collectages menés ont également mis en lumière l’importance de composer un savoir choral fait à partir des connaissances de terrain de nombreuses associations, collectivités, institutions locales et scientifiques. De cette combinaison émerge une vision écosystémique du territoire, qui prend en compte autant les éléments matériels et factuels que symboliques.

L’atlas a aussi questionné les politiques publiques d’aménagement, notamment les tensions entre préservation des zones naturelles et valorisation patrimoniale au service des activités humaines. Il a invité les participant·es à travailler sur la nécessité de trouver des compromis et d’impliquer davantage les habitants dans les choix à venir.

Enfin, l’Atlas des Marais de Vilaine a contribué à documenter un paysage en mutation. En archivant récits, images et perceptions, il laisse une trace précieuse d’un territoire en pleine transformation, que les générations futures pourront consulter pour comprendre comment leurs aînés ont vécu et imaginé ces changements.

Et demain ?

L’Atlas des marais de Vilaine n’est pas une fin en soi, mais une étape dans une réflexion de long terme. Demain, il pourra servir de base à de nouvelles initiatives locales, en particulier pour renforcer la sensibilisation aux enjeux écologiques et pour encourager une participation citoyenne élargie.

Les associations et collectivités impliquées pourront s’appuyer sur cette matière vivante pour nourrir leurs stratégies de gestion, en intégrant les dimensions sociales et culturelles aux enjeux environnementaux notamment dans le cadre du projet de demande de labellisation RAMSAR pour le territoire de l’estuaire jusqu’aux marais de Vilaine intérieurs, représentant l’ancien estuaire de Vilaine.

Plus largement, l’expérience des marais de Vilaine illustre l’importance de considérer les cours d’eau comme des acteurs à part entière des territoires. À l’heure où les crises climatiques s’intensifient, cette démarche constitue une invitation à inventer des récits partagés capables d’alimenter des utopies concrètes et de renforcer la résilience des territoires.

Les autres atlas

Atlas socioculturel du Léguer par RKB

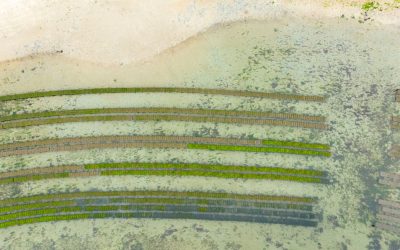

Photos : Guillaume Godier - Normandie DroneLe Léguer est un fleuve côtier de 59 kilomètres qui draine les plateaux du Trégor intérieur...

Atlas socioculturel de la rade de Lorient par Radio Balises

Photos : Guillaume Godier - Normandie DroneLa rade de Lorient est un vaste estuaire formé par la rencontre de deux fleuves côtiers...

Atlas socioculturel du Lapic par Transistoc’h

Photos : Guillaume Godier - Normandie DroneLe Lapic est un petit cours d’eau côtier du Finistère, au réseau hydrographique de 34...

Atlas socioculturel du Bélon par Radio BOA

Photos : Guillaume Godier - Normandie DroneFleuve côtier de 26 kilomètres situé dans le Finistère Sud, il prend sa source à Bannalec...